小杉武久の80年におよぶ生涯の多くの時間をついやした音をめぐる探究は即興、インストラクション、パフォーマンス、サウンドインスタレーションと多岐にわたり、それらはむろん、ひとりの作家の手になる作品としてたがいにまじわりあうが、固有の圏域をもつ作品としておのおの自立してもいる。即興と作曲では身体と思考の動きに差異があり、インターメディアのような複合的な作品ともなればなおさらである。小杉の没後、翌年の「小杉武久の2019」で、高橋悠治や∈Y∋、和泉希洋志のパフォーマンスと、映像上映や作品展示を複数の会場で同時多発的に開催したのも、その後もさまざまな形態で作品にふれる機会がおとずれるのも、音というものの底知れなさを小杉の作品が照らし出すからにほかならず、このたび私がおとずれた「小杉武久の2023」は「2019」にはじまるこころみの現在地ではあるものの、それさえおそらくひとつの過程にすぎない、というよりむしろその行き方をさして道なき道をすすむがごとしとみなすからこそ「小杉武久の2023」には「道なきピクニック」の副題が付されてある。

会場となるのは深谷HALL EGG FARM。上述の「2019」「2022」につづき、小杉不在の小杉のイベントの開催は今回で三度目となる。一昨年の「小杉武久の2022」は企画者の藤本由紀夫をはじめ、和泉希洋志、威力、GCらが小杉の音の作品をとりあげ、高橋悠治が自身の新作《Question》の試奏と、小杉のテュードアにささげた1965年の《Distance for Piano》がそれらをはさみこむ構成をとっていた。イベントの詳細は本媒体掲載のレポートにあたられたいが、声や息に焦点をあてた《South, e.v.》や《Organic Music》しかり、行為や方法を回路に直列させたかのような《無題》や《Spectra》しかり、身体と事物とのさまざまなあらわれとしての小杉作品の響きは作者の手を離れてなお、そのゆたかさを曇らせる気配とてなかった。ことに《South, e.v.》や《Organic Music》など、くりかえし舞台にかけてきた作品にはそのたびごとのおどろきがある。むろん空間の狭さ、広さ、陽の光と翳り、暑さ寒さ、身体の状態、精神の好不調、可視不可視、有形無形、いくつもの条件下が左右する演奏という行為と身体が仲立ちするかぎり、いちど奏でた作品(譜面)であっても同じように再現できるとはかぎらない。たしか「小杉武久の2022」によせた一文の冒頭で企画者の藤本由紀夫は「音楽は演奏という行為によって、絶えず新しい発見が行われる」と記していた。

小杉武久《五十四音点在》展示風景

発見をもたらすものこそ音の定まらなさなのだとしたら、一年後におとずれた「小杉武久の2023」で私たちはなにをみだすのか。期待と不安半々で、見定めないあたりを望見する私たちの視界に飛び込んでくるのは「道なきピクニック」の題名と「ライヴ・サウンド・インスタレーション」の副題である。前者は小杉が著書と展覧会名にもちいた「ピクニック」の語を援用したもの、後者は演し物というといささか俗だが、企画の中身である。本媒体の読者の大半には説明不要であろうと知りつつ付言すると、インスタレーションとは設置型の美術作品。そこにサウンドとつけば、音にかんする作品ということになり、ライブの語は実演や時間ごとの変化をともなうことを意味する。はたして会場に足を踏み入れた観衆の目を惹くのはフロア中央のこんもりした三つの山々。1メートルほどの長辺、短いほうの辺は数十センチほどの長方形の山どうしにはわずかばかりの隔たりがあり、いずれも細かな粒子状の物体からなっている。それらをコの字型にとりまく席のひとつに就き、しばらくすると開演前特有のざわめきを縫って、チッチという虫の音のような音が間歇的に聞こえてくるのに観客は気づくであろうか。音程はおろか、法則も展開もなさそうな音の連なり、他方、聴きようでは構造や形式さえみいだせるかもしれない音の連続に。

対談:藤本由紀夫 × 水沢勉

ほどなくイベントを企画した水沢勉と藤本由紀夫が登場し、企画の基調となる対談がスタートする。主題はむろん、私たちがいま目の前にしている作品について。題名を《五十四音点在》というこの作品は、サウンドインスタレーションという用語の誕生以前にあたる1960年代中頃から、楽器はもとより音具、機器、さまざまなオブジェクトをもちいて先駆的な試みをつづけてきた小杉にとっても特記すべき一作で、水沢と藤本はともに本邦での初公開となる1982年、原宿のサプリメント・ギャラリーでの展示「サウンド・オブジェクト part1:五十四音点在」に足をはこんだという。とはいえインスタレーションなる用語も浸透しているとはいいがたく、ギャラリーで展示をおこなう音楽家もほとんどいなかったころのこと、藤本は当時をふりかえり、最初はぜんぜんわからなかった、と作品を前にしたときの戸惑いにも似た印象を口にする。

「ギャラリーの扉を開けても、壁にはなにもないんです。奥にポツンと小杉さんが坐っていて、床には三つの木箱があって、そのときにまだわからなかったんですけど、小杉さんが『ちょっと聞こえないかも』といって、近くにあったエアコンまでスーッと行ってそれをピッときると、ふわっと静かになって、いろんな場所からチッチッチッチッという音が聞こえてきて、えーっと思ったんですね。僕にとってはそういう作品のはじめての体験でものすごく新鮮だったんです」

作者はむろんのこと、演奏家などの手を経ることなく、複数のオブジェクトからなるひとつの機構(のようなものが)が一定の空間的な広がりを有するとともに、自律的に駆動することで時々刻々と変化する音を発するサウンドインスタレーションなる方法ないし形式は1980年代以降の小杉武久の表現の基軸のひとつをなしたばかりか、70年代前半から小杉に私淑するという藤本由紀夫の蒙を啓き、音を対象とする自身の作家活動のきっかけにもなった。

小杉武久《五十四音点在》展示風景

《五十四音点在》は三つの部分からなる。部分はそれぞれ砂糖、塩、砂からなり、英語の頭文字だといずれも「S」、日本語では「さ」と「し」と「す」となる三つの山に各18個、全部で54個の発振器を設置する。発振器はいずれも自作で、小杉の手になる固有の周期をもち、材料の差異と埋もれている場所によって発振音はさらに変化する。散発的に耳に入る音にしばらく耳を傾けていると、不断に変化する音の関係性のなかで不意に音がつながるように感じる場面がおとずれ、私たちは地から図を探りあてるかのように特定の音の連なりをみいだしていることを遡及的に発見する。みいだしてそこに音楽のようなものを感じ、感じるとともに追いかけはじめる。追うというよりは耳を奪われるというべきか。いずれにせよ、そのとき私たちの認識は聴覚を通じて端のほうから捲りあがり、いつしか反転しないともかぎらない。

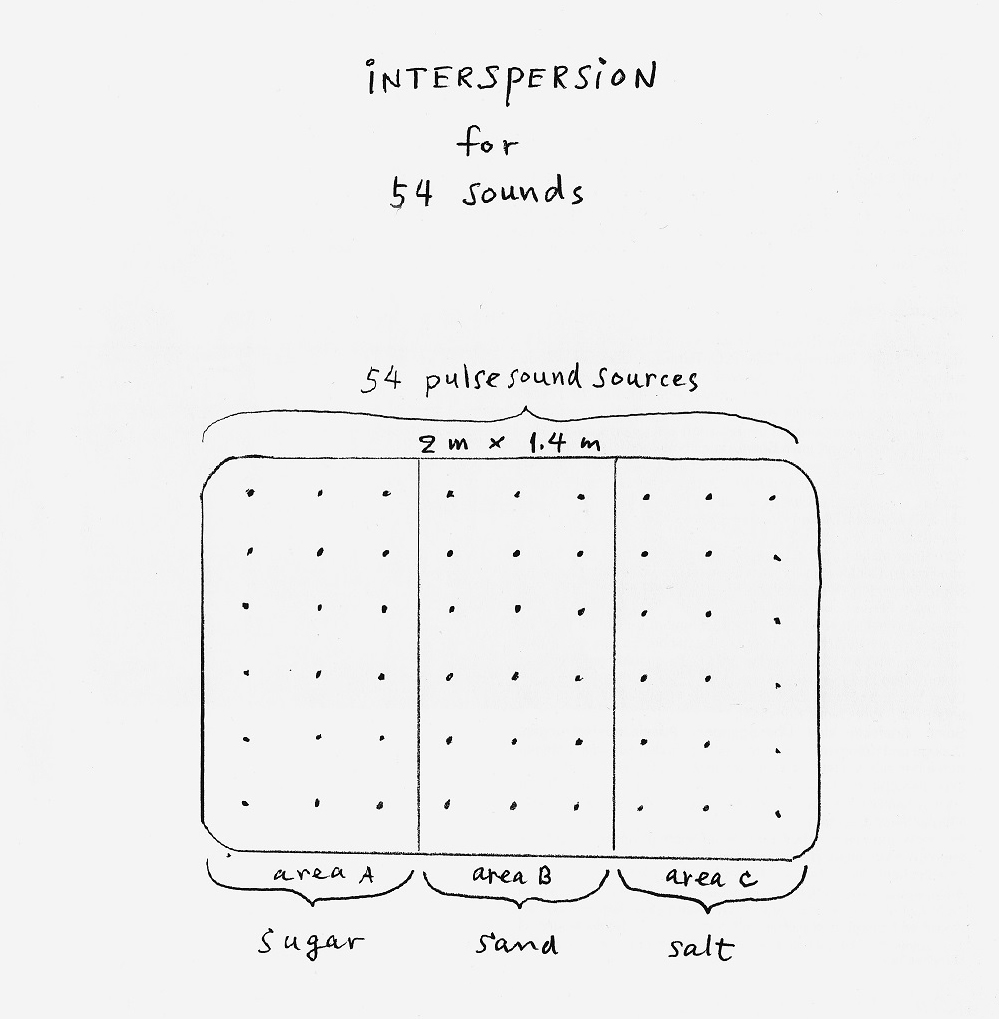

展示にあたっては砂糖と塩と砂を入れる枠として木箱をもちいることの多かったこれまでとはことなり、じかに床に敷きつめたかたちになった。その理由について藤本は1980年にベルリンで開催した「Für Augen und Ohren(眼と耳のための)」の図録収載のドローイングを例示する。そこには作品の全長(2m×1.4m)のほか、それらが「SUGAR」「SAND」「SALT」と三つの部分にわかれ、各3×6=18個の電子音発振器を設置することを簡潔に記している。あいにくベルリンの写真はのこっておらず、じっさいの展示風景は不明のため、藤本はドローイングにモデル(抽象)化をほどこし今回の設置を完成させたのだという。他方、ベルリンの翌年、ニューヨークのニューバーガー美術館で開催した「SOUNDINGS」展に本作が巡回したさいの図録には「おおよそ24×60インチの木枠」を使用する旨のキャプションがある。

小杉武久 《Interspersion for 54 Sounds》ドローイング

*「Für Augen und Ohren」展(1980)図録掲載

となればはたしてどちらが正しいのかとの疑問も湧く。むろん芸術にとって正しさとはなにかという議論もなくはない。そもそもさっこんの正しさは、真意と解釈、共感と協働、忖度と迎合、推しと担当とまでいうとさすがに卑近すぎるかもしれないが、少なくとも厳格さとは相容れない部分がある。本稿はそのことの是非を問うものではないし、そのこと自体、いまや死語となったエートスなる用語で説明がつくやもしれぬ。一方で、インスタレーションという形式においてその空間的な形態は再現するさいのハードルともなる。それをクリアするのに、インスタレーションは寸法や位置関係を図示した設計図や映像や写真などをもちいてオリジナルの復元をはかるが、今回変則的なやり方を選択したのはおそらくベルリンの展示風景の記録がないという起源の空白によるものであろう。また本作が「音」のインスタレーションであるからには、その「聞こえやすさ」とともに「聞こえにくさ」もまた再現における繊細かつ核心的な要素であり、今回の展示が前者に傾斜するかにみえた(聞こえた)のは木枠をもちいないことで材料の深度が足らなかったせいか。

いずれにせよ、作品の再現ひとつとっても一筋縄でいかないのは背後にある作家、小杉武久の遊動的で多義的な姿勢であろう。私は冒頭に小杉の作品はひとりの作家の手になる作品としてたがいにまじわりあうと書いた。このことは演奏と作曲と制作に通底するてざわりのようなもので、小杉武久という作家に還元できるなにものかである。とはいえそれらの主体や当事者性は形式要件に優越するものではない。即興は即興であり、インストラクションはインストラクションで、サウンドインスタレーションはサウンドインスタレーションであるというこの字数稼ぎのような数行を、なぜ記したかといえば、小杉の作品で私たちはそれらをしばしば混同していそうな気がするから。あたかもジョン・ケージの不確定性の作品はスコアとして確定しておりゆるがせにできないというこの厳密さがなければなりたたないはずが不確定性や偶然性と聞いて即興を連想してしまうように。

ケージといえば「小杉武久の2023」と同時期に刊行した「小杉武久 音の世界 新しい夏1996」の図録の改訂版(GALLERY 360°|HEAR/Easte of Takehisa Kosugi)に再収載したインタビュー記事で小杉自身が述べるように、《五十四音点在》はマース・カニングハム舞踊団の1979年の委嘱作《Interspersion》の発展型であることもに留意すべきであろう。舞台用の音楽でもあった《Interspersion》は自立的に音を発する電子音発振器と、小杉ともうひとりの演奏者によるさまざまな事物の音のアジャンスマンだったが、翌年の《五十四音点在》になると演奏者は不在となり、砂糖と砂と塩に埋もれた孤独な電子音発振器だけがのこる。《Interspersion》から《五十四音点在》への移行とはいわば、インターメディアからサウンドインスタレーションへの展開であり、私なぞはそこに歴史的な展開をまのあたりにするような興奮をおぼえもする。この感情こそ、《五十四音点在》を目の前にした、1980年の鑑賞者が受けたかもしれないものであり、その再帰はおそらく作品の厳密な再現によるほかない。むろん出来事の事件性は時の経過なかでしだいに薄らいでいく。他方、2018年10月12日以降の小杉武久の身体の徹底した不在は、作品の中心に小杉武久という作者の痕跡をいよいよ深く穿つにいたった──、私は小杉の死後、継続的に開催するイベントに参加するなかでそのように感じ、そして考えたのである、小杉武久という音の自由さをおいもとめた作家の作品では完全性のなかにのみ、その完全性を内側から刳りぬくように偶然性や不完全性や不確定性がおとずれるのだと。

それにより水沢が対話のなかでもふれた時間的でありながら空間的でもある《五十四音点在》の作品性もあらわになる。ここでいう時間とは音のうつろいをさし、空間とは音源が点在するといういわば広がりを意味する。一方の藤本は水沢の弁につけくわえるように、砂糖、塩、砂に埋もれた発振器の音の小ささにも注意を向ける。自身の展示のさいの体験をもとに、人は小さな音を聞こうとすると、耳の感度が上がってくるとの藤本の発言は聴覚のおそるべき潜勢力をほのめかす、重要な指摘だったが、半時間ほどの対談につづくパフォーマンス《Stack》で藤本は、段ボールを荷解するさいの雑音や、数センチ四方の木片を慎重に積み上げるさいの沈黙といった日常の動作にひそむ多様な音のあり方を実演してみせることで観衆の耳の感度を測ったのはさすがであった。

藤本由紀夫《Stack》

その間もむろん、《五十四音点在》はチッチッチッチと音を立てつづけている。

対談の隣のスペースでは∈Y∋、浜崎健、村井啓哲、和泉希洋志ら、小杉と関係の深い作家たちのグラフィック、オブジェクトなどを展示してあった。さきほど藤本が開梱した大ぶりな段ボールには、今回会場に来られなかった和泉が大阪から発送した《UNTITLED》が入っていた。センターに数字を羅列して表面を樹脂状の素材でコーティングしたグラフィック作品である。私たちが戻ってきたときにはこの作品がインスタレーションになっているというナゾかけのような水沢のことばに後ろ髪をひかれる思いをいだきつつ、うながされた観衆は冬には似つかわしくない陽射しがふりそそぐ深谷の郊外に三々五々、散らばっていった。

和泉希洋志《UNTITLED》展示風景

ホール横のスペースでの展示風景

会場をあとに飛び石の小路を抜けるとかつて鶏舎だった巨大な建物が目に入り、そのむこうには広大な空き地が広がっている。これほど見事な原っぱは東京ではついぞみかけない。その中央に脚に乗せたアンプが設置してあり、かたわらに菱形のオブジェクトを支える人物とそこから延びた糸のようなものを手にする人物が立っている。彼らをとりまく人垣には振付家でダンサーの酒井幸菜の顔もみえる。観客は彼女のふるまいや佇まいが羊飼いさながら「道なきピクニック」と題した移動型イベントのながれをつくっていたことに私たちはやがて思いあたることになるが、傍目には中央の人物を不思議そうに眺める観客のひとりにすぎない。

ニシジマ・アツシ《Sky Fishing》

私たちの視線の先で、糸をたぐっているのはサウンドアーティストのニシジマ・アツシで、凧に似た菱形の物体にはサウンド・カイトなる名称があるからには凧である。ニシジマのパフォーマンス《Sky Fishing》は、凧揚げの要領でサウンド・カイトを飛ばすさいの音を手元のピックアップで拾い、アンプから音を出す、その行為全体をさして「Sky Fishing」すなわち「空の釣り」と称するコンセプトは秀逸だが、パフォーマンスの成否にはその日の風向きや風の強さなど、気象条件が大きく作用する。ところが2023年11月19日日曜日の深谷は小春日和と墨書して表装したかのごときうららかさ。遠くの林の梢もそよともしない凪ぎのなか、ニシジマはあの広大な原っぱを駈けに駈けたが、カイトはついに天高く舞うほどに揚がることはなかった。その点では作品の全貌をまのあたりにすることはなかったが、《Catch Wave》を語るに小杉が記したように「期待の音がひとつ釣れることもあろうか。ただ、そこにいることはおもしろい」のであった。むろんニシジマとて日がな一日走り回るわけにはいかない。とはいえ《Catch Wave》や、テュードアの《Rainforest》で事物に働く重力の力線を顛倒させるかのごとき《Sky Fishing》の構想は天をさして「音の漁場(穴場)」というかのようであり、そのあっけらかんとしたたたずまいはむしろこの日の深谷の天候を味方につけたかのようもであった。

ニシジマ・アツシ《Sky Fishing》

唐代の詩仙李白は廬山の瀑布にのぞみ「飛流直下三千尺、疑うらくは是銀河の九天より落つるかと(三千尺も落ちていく滝の流れは天の川が天から落ちてきたかと思うほどだ)」と詠んだが、小杉とニシジマの作品をもってすれば、音を釣るのに糸を垂れる先は天であっても地であってもかまわない。小杉の表現にはそのような無際限の境地に思考を誘い出すゆらぎのようなものがあり、私たちは小杉の作品と、参加者の作品やパフォーマンスに小杉へのオマージュをみとめることで認識を革(あらた)めていく、その状態をさして「道なきピクニック(Lost In Picnic)」と呼ぶなら、言い得て妙というほかない。

家に帰るまでが遠足です、という先生のことばを信じるなら、ピクニックの語はたんに目的(地)をさすよりもその道のりこそが本分というべきだが、それを失う(Lost)するとはどういうことか。ベンヤミンのいう「遊歩者」が都市の襞にわけいるさいに感じる官能と不安、あるいはソロー、ケージのサウンドインスタレーションに「市民の不服従について」のことばとともにその名をのこしたヘンリー・デイヴィッド・ソローが『森の生活』に記した森に迷うというおどろきに満ちた体験──、そこには都市と自然という両極にあって未知の環境に身を置きながら、その場からあたりいったいを触知していくような探究の息吹がある。

蓮沼執太はどうだったか。1983年生まれの蓮沼執太にとってはおそらく、物心ついた時分にはサウンドインスタレーションという方法は数多ある選択肢のひとつであり、じじつ蓮沼はポップフィールドからフィールド録音まで、音楽する行為そのものを表現の対象とみなし、蓮沼執太のものとしかいいようのないフィールドを音楽とアートの交錯する場に拓いてきた。その現状報告は昨年の蓮沼執太フィルによる『symphil』やソロ名義の『unpeople』に、ほとんど両価的にあらわれているが、このたびのピクニックでは《Interspersion for 54 Walking Scores》と名づけたインスタレーション+パフォーマンスで、《五十四音点在》との対話をこころみた。

会場となったのは原っぱに行くときに脇を抜けてきた巨大な元鶏舎で、内部は一画のベルトコンベアが当時の様子をしのばせるほかはガランとした空間に54個の台座を点在させ、その上にノイズを出す音源を設置してある。パフォーマーでもある蓮沼は小型アンプにつなげたマイクを地面に引きずりながら54個の音源をひとつひとつ切っていく。マイクとアンプが共鳴してときおり起こるハウリングはロバート・アシュリーの「The Wolfman」を彷彿とし、客席もなく、移動制限もない空間であればこそ、鑑賞者はどこからでもどのようにでも聴くことができるが、「演奏」はいましも変化しつづけており、さっき聴いたあの響きと同じ響きは二度とは戻らない。

蓮沼執太《Interspersion for 54 Walking Scores》

私が蓮沼の行為をさして「演奏」というのは題名に「Scores」の単語がみえるからだが、それが複数形であるのは《五十四音点在》との対になるからか、設置や動作の諸相に決まりごとがあったのか。いずれにせよ《五十四音点在》の機構を別の次元に移しかえるかのような蓮沼の演奏は体験の一回性の側に立つ小杉の姿を照らし返すかのようでもあった。一回性と聞くと、私たちはしばしば「即興」と「再現」の二者択一におちいり、前者の専売特許とみなすきらいがあるが、小杉は作品から演奏者を追いやることでメカニカルな反復から一回性をとりだしてみせた。一方の蓮沼は《五十四音点在》の機構に身体を介在させることで作品という閉域に潜在する偶然性をうかびあがらせ、それが会場である鶏舎の空間に、作品の外の環境と関係することを強調するかのようなおもむきがあった。

蓮沼のパフォーマンスが終わり、静寂が戻り、さっきよりずっとがらんとした鶏舎にしばしたたずみながら私は1970年代末、パフォーマンスをたくさんやっていたころ、小杉さんは次の展開を模索していたようだったという対談での藤本の発言を思い出していた。藤本のことばからは即興やパフォーマンスが袋小路におちいりつつあった当時の状況も想起できる。それをとくカギこそサウンドインスタレーションなのだという見立てもまた、単線的にすぎるやもしれぬが、予断や短絡におちいらないためにも、私たちはますます個々の作品に虚心に向き合う必要があろう。あるいは作品に固有の当事者(主体)性を作品にみいだすなかで、複数の形式と制度と政治までもが交差(intersection)する身体としての小杉武久をとらえなおすためのとば口に私たちはようやくたどりついたというべきかもしれない。

鶏舎の外はいまだ温かさを失わないが、陽射しはさきほどよりいくらか傾いていた。私たちは来た道を戻り、ふたたび《五十四音点在》の展示会場に足をふみいれると、藤本が開梱した段ボールに入っていた和泉希洋志の《Untitled》がバラバラになり、あたり一面に散らばっていた。樹脂状のものでコーティングした作品の切片の表面はごわごわと波打っている。酒井幸菜や藤本由紀夫が遊戯でもするかのようにそれらを踏みしめながら会場中を歩いている。観客もつられて同じように歩く、すると粉々になった《Untitled》が立てるミシッという音が方々から聞こえてくる。その間もむろん、《五十四音点在》はチッチッチッチと音を立てつづけている。

写真撮影:高嶋清俊

写真提供:HEAR

道なきピクニック 小杉武久の2023

ライヴ・サウンド・インスタレーション

Lost in Picnic – Takehisa Kosugi 2023

Sound Installation Up-dated as Live

2023年11月19日(日)

開場 14:15/開演 15:00

HALL EGG FARM

出演

藤本 由紀夫

水沢 勉

酒井 幸菜

ニシジマ・アツシ

蓮沼 執太

展示作品

∈Y∋:《COSGI》

和泉 希洋志:《NH6452》, 《UNTITLED》

ニシジマ・アツシ:《Ito Mono Stroke》

浜崎 健:《IPF#179 NH9 JFK-NRT 26 NOV RIP Takehisa Kosugi》

村井 啓哲:《X》, 《chimera (0)》

──────────────────────────

Lost in Picnic。

そこには道はない。

だれもが迷子になる。

でも、不思議だ。

不安に包まれることはない。

すべてが予想できない自由さのなかに放置されている。

小杉武久の《五十四音点在》。

それはミクロであり、マクロなのだ。

わたしたちはだれもがそこで出会うことができる。

他者に、自分自身に。

自他を忘れるピクニック。

迷子になろう。

水沢 勉

──────────────────────────

プログラム

前半

鑑賞

小杉武久:《五十四音点在》

対談

藤本由紀夫 × 水沢勉

パフォーマンス

藤本由紀夫:《Stack》

後半

ライヴ・サウンド・インスタレーション

ニシジマ・アツシ:《Sky Fishing》

蓮沼執太:《Interspersion for 54 Walking Scores》

──────────────────────────

五十四音点在(1980)

Interspersion for 54 Sounds

床に3つの木箱が並べられている。Aの箱には「白砂」、Bの箱には「塩」、そしてCの箱には「砂糖」が敷き詰められ、それぞれの箱には一定の間隔で音を発する18個の発音体が埋められている。一見、3つの箱は視覚的にも聴覚的にも類似しているが、近づいて注意深く見聞きすることによって、それぞれの物質の違いや、発音体が埋まっている深さによっても音が変化していることに気がつく。音と物質、聴くことと見ることが一体となった作品。

──────────────────────────

企画 水沢 勉

デザイン 川村 格夫

制作 HEAR/HALL EGG FARM/SETENV

スタッフ 岡本 隆子/高嶋 清俊/ニシジマ・アツシ/村井 啓哲/

二瓶 剛(SETENV)/吉田 裕一(SETENV)/長澤 信太(SETENV)/入江 拓也(SETENV)