2023年2月23日に九州大学大橋キャンパス音響特殊棟録音スタジオにて「freq 2023 – メディア・テクノロジーから生まれる音 -」が開催された。「freq」は、メディア・テクノロジーを用いた新しい表現の探求を軸として、2001年より継続的に実施されているイベントである。(*その初回のエピソードの一部については、城一裕「710.beppoとnato」に記されている。)

同時期に福岡市大手門のギャラリー「EUREKAエウレカ」にて行われていた、城一裕展「木、紙、金属、磁器 – 予め吹き込まれた音響のないレコード –」との共催として、外部からのゲストとして、DJのL?K?Oならびに1729(ex.威力)を招き、九州大学芸術工学部音文化学講座のメンバーと共に、メディア・テクノロジーから生まれるさまざまな音の可能性を探ることとなった。

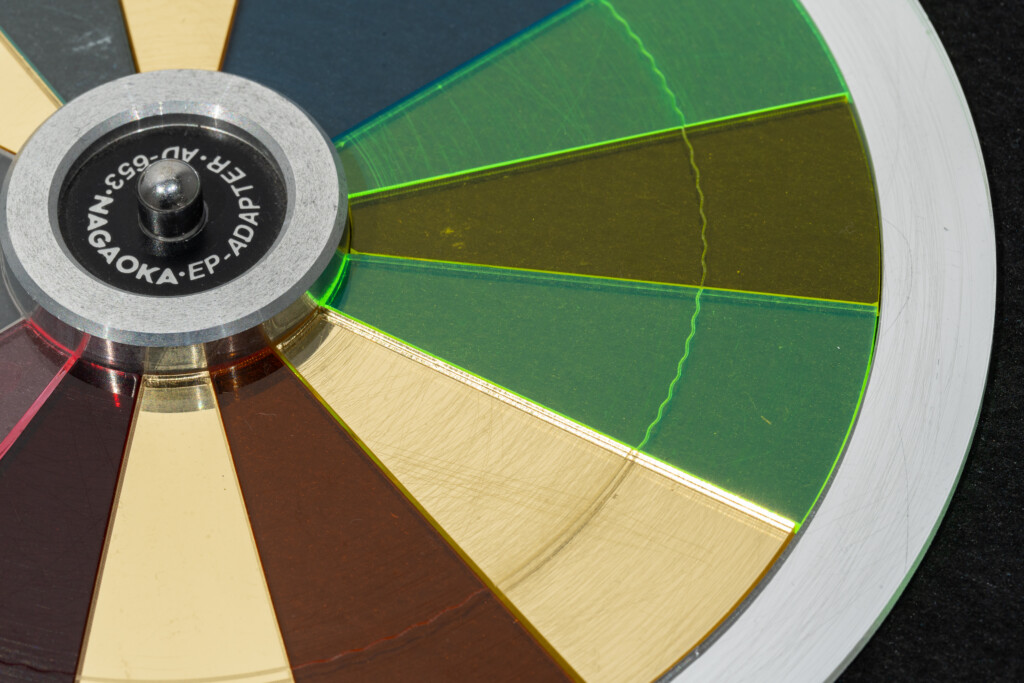

城一裕《断片化された音楽 (2014)》

撮影:山中慎太郎

展覧会での展示作品のひとつでもある《断片化された音楽 (2014)》のdommuneでのL?K?Oによる演奏(『2022/11/21 BLACK SMOKER Presents 「BLACK ACADEMY」〜BLACK SMOKERが仕掛けるこれからの「知」の在り方』でのDJにて)がきっかけの一つとなった今回のイベントでは、自作機材を含めた照明演出(川崎由揮、石井優里)のもと、ライブ・インスタレーション(鷲尾拓海+佐伯拓海)、ライブ・コーディング(Tomoki Okuda)、Steve Reichの”Clapping Music”の翻案(宮下恵太)、紙のレコードと発振器による演奏(城一裕)に続き、Meyer Sound によって構成されたサウンドシステムから鷲尾拓海、1729、L?K?Oによる音が奏でられた。

以下は、来場者の一人であった井上祐介による、その記録となる。(城一裕)

freq2023-メディア・テクノロジーから生まれる音-

会場:九州大学大橋キャンパス音響特殊棟

会場へ向けて、ひとり、ふたりと人々が列をなしていく。

それは本来バラバラであり、そもそもの組み合わせどおりではない者たちが1点に集まり何か意味のあるもの・ないものをなしていくような光景。

メディア・テクノロジーから生まれる音、「音楽」でないかもしれないが音が生み出されるfreq2023というイベントのそもそもの意図と合致しているような予感さえあった。

定刻は18時30分だったものの、時間通りには始まらず、まるで時間というあらかじめ約束されたきまりごとを取っ払っているかのような錯覚ももたらされる感慨があった。

鷲尾拓海+佐伯拓海

何やら物々しい物体が運び込まれる。

赤と青をはじめとしたきらびやかで強い発色の物体が、医療用の点滴のように上からつるされている。

それはフランス料理などで使用される食用いくらであるという。

その一粒一粒がぽつりぽつりと音を立て、響いていく。

そしてそこから水面の中へ広がっていくその音色はかつて聴いたことのない音であり、不思議な感触を覚えることになる。

深海。

そこは自然な成り立ちでいけば本来、人が立ちいることはできない空間。

遠く離れ、触れることも、そこに立つことさえもままならない場所。

人間が本来立ち入ることができない音を聞くために、会場は異様なまでの静けさに包まれた。

色とりどりの、しかし極めて限定された輝きのビジュアル、そして本来は聞くことのできない音。

その2つを全身で享受するために、異常なまでに集中を強いられた。

隣りに座っていた小学生にもその気配は伝わったのか、パフォーマンスが始まるや集中をし始めたようだった。

全力で深いところへと入り込んでいくような、それは深海という空間を擬態したかのような時間だった。

Tomoki Okuda

コンピュータに対し指示を命じるプログラミングのコード。

そのコードがなぜか70インチほどの大画面の液晶に表示されている。

プログラミングから流れてくる音はある種、映像から音が生み出されているようで興味深い。

「規則」という二次的な意味もあるコードは、ある種の規範をもって決まった音色を奏でている。

そのコードとは別に演奏者の手で入力するビートが重ねられる。

人間の手によるビートと、コンピュータによるコード。

それは一見相反するもののように思えながら、その実、重なり合う瞬間もあるようだった。

二項対立というものがゆるやかに混ざり合う、不思議で曖昧な感触だった。

宮下恵太

「手拍子の音楽のための2つの電気接点」と名付けられたこのパフォーマンスは、文字通り、2つの電気接点を用いている。

「基板上に配置されたメカニカルリレーの中の小さな金属片」と「手に握られている一対の金属の棒」である。

この2つの接点を重ね合わせることで、回路に電流が流れ、照明が点灯する仕組みになっている。

その接点で生み出されるものは、一番目立つのはスパークである。

光、その強い輝きに照らされる会場は、薄暗い中で広がる眩いばかりの閃光。

作曲家スティーブ・ライヒによる「手拍子の音楽 Clapping Music」のリズムをなぞった音が響いていく。

しかしそれは消え入りそうなささやかなもので、耳を研ぎ澄まさないと消えてしまいそうなものだ。

ただ、その旋律をすべて受け取れるように、感じ取れるように、聴衆が一体となっていく。

そこで聞こえる「音」を自らの心の中でつなぎ合わせ、リズムを取り「楽」しんでいく。

これも「音楽」なのだろう。

城一裕

そこで叫ばれるすべての事象が何かを介することなく広がっていく。

そのどよめき、そのおかしさ、そのすべてでまるで生まれなおすかのように。

それを直感的に受け止めたのか、隣にいた小学生は叫び出していた。

人によってその受け取り方は異なるというが、そのそのノイズ性はけたたましかった。

ここからはターンテーブルを用いたDJプレイが始まった。

鷲尾拓海

ある種リフレインさせていくような言葉の中、中国系の言語が飛び交う中、ずっと、ずっと繰り返される心地、

しかしよどみなく続くその音色は独特のリズムを生み出していく。

数え切れないほどの悲しみがつながっていくほどのとめどないリズム。

そのすべてはリズム足らざるものがリズムを刻んでいき、音色足らざるものが音色をかなでていく。

間違いのない光景に見ほれながら過ごす楽しい時間。

1729

音楽と対峙することとは何なのか。

そもそも、それは「音」「楽」と呼べるものなのか。

このおよそ60分以上は続く時間の中で、少なくとは音とだけは呼べるものとの対峙の中で、永遠に続くような時間を覚えた。

寄せては返す波のようで、常に止まらない、似たような流れはあれど同じ時というものはない、まったくない。

そのことの強い音色に衝撃を覚え、私は退散し、降参した。

L?K?O

すべて瞬間的に飲み込まれた。

無我夢中の時間の中で、最前列で享受する営み。

お酒も煙草も嗜好品すべてへの渇望を捨て去られる中で、鳴り響く音色と光。

実験色が強くレコードを削っているにも関わらず、何かとてつもない祝祭性を帯びていた。

最後にふさわしい、にぎやかなプレイだった。

エピローグ

そしてお気づきだろうか。

正直なところ後ろにいくにしたがって、文字数は少なくなっている。

これは音を受け止める器としての私のキャパに限界がきていることを指し示している。

要するに疲れたのである。

アルコールもなく、閉鎖された空間で、地べたに座り、時には立ち上がり、音に向き合うこと。

分かりやすくクリアカットされていない音とガチンコで隣り合うこと。

それは全身を投げ出し体力を消耗する。

たぐいまれなる貴重な時間だった。