クリスチャン・マークレーの個展 *1 がパリのポンピドゥ・センターにて開催された。会場では初期のLPレコードやそのジャケットによるコラージュから最新の映像作品までが、およそ制作年による時系列でゆったりと展示され、彼のこれまでの仕事を通覧することができた。マークレー作品の興味深い点は、レコード、映画、印刷物、楽器、音響機器、コミックなど、ひろくサウンドに関わる既成のモノを集めたり壊したりしながら、それらを極めて思いがけない方法で「再生」するところにある。そういった視点から気になった作品を、今回の展覧会からいくつかとりあげてみたい。

最新の『Doors』(2022) は、夥しい数の映画から引用したドアの開閉シーンのみを54分にわたって繋いだシングルチャンネルの映像作品。プロジェクション上映された延々とつづく扉の映像は眠気を誘うと同時に、安部公房のいくつかの小説のような、どこかに閉じ込められたような感覚も憶えた。別の場所にモニタ上映された『Telephone』(1995)は同様に電話のシーンのみを繋いだ作品で、電話をかけ続ける登場人物を見ていると、なにか可笑しみがこみあげてくる。このように、別々の映画から同じ描写を大量に集めて並べ直すという行為は、博物館の学芸員が同種の生物を数多く陳列する作業にも重なって見えた。同様の方法は、歌う口元のクロースアップのイメージを集めた『Chorus Ⅱ』(1998)、エレベーター内部の非常通話口のイメージを集めた『Sound Holes』(2007)などの複数枚組の写真作品からもうかがうことができた。

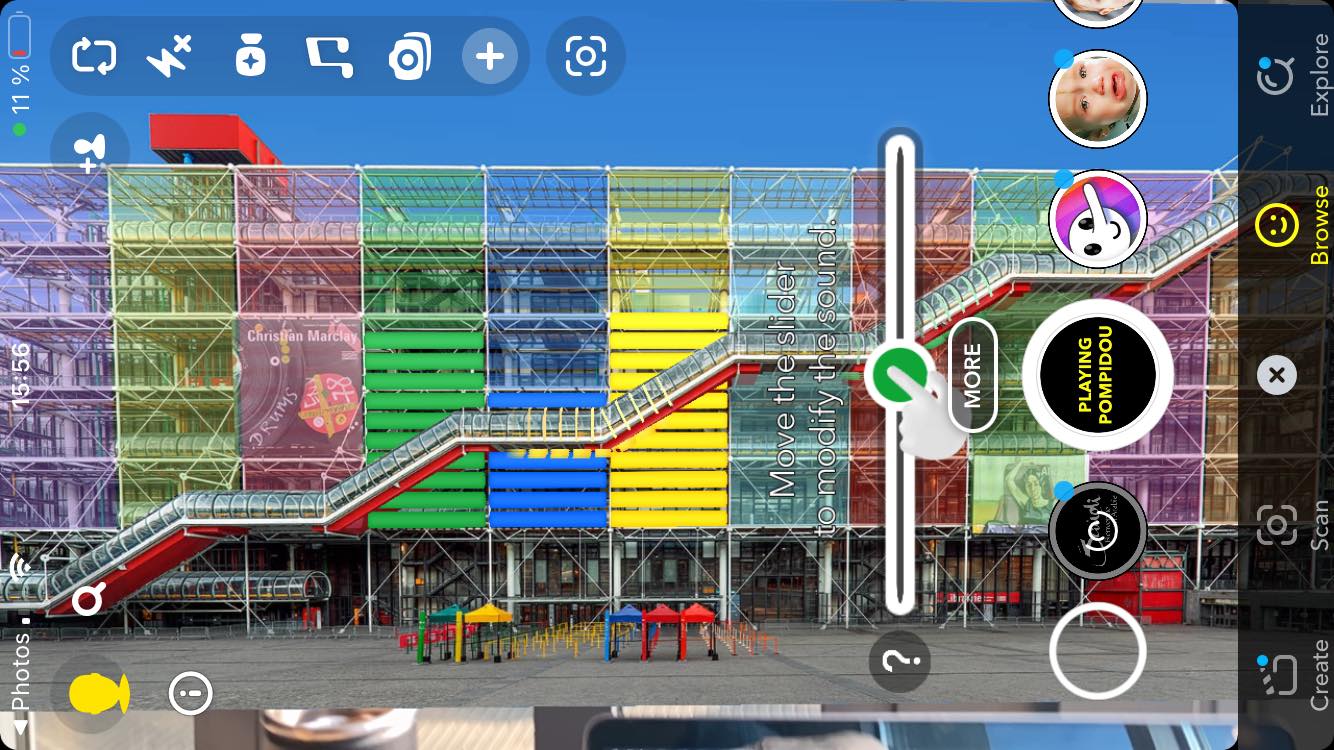

Playing Pompidu, 2022

あわせて今回初登場となった『Playing Pompidu』(2022)*2 はSnapchat社とのコラボレーション。鑑賞者は各自のスマートフォンを用いて、ポンピドゥ・センターを「演奏」することができる。つまり、画面内で美術館のファサードを電子楽器のインターフェースに見立て、マークレー自身がポンピドゥセンター内で録音した音源をリミックスできるのだ。同じく『All Together 』(2018)は10台のスマートフォンに、日々スナップチャットにアップロードされた利用者の動画が映し出される映像作品。動画をその音響特性によってアルゴリズムを用いて選別し、いわば音のしりとりのように編集している。全ての画面に歩く足元の映像が再生され、次にそのうちのひとつが地面に打ち付ける雨を映したものに変わる。そうすると続いて、まるで水の波紋のように、同じような映像が他の画面に広がっていくのだ。さらに同時に、映像としては異なるが音声は似通ったもの、例えば料理の際にはじける油の映像なども一部の画面に挿入されてくる。このように、音声としては調和しているが映像的には不調和となるような、実に興味深い効果もうまれ、環境音/映像によるアンサンブルが展開していた。

コラボレーションはマークレーの活動の重要なひとつの核となっている。1979年に行われた彼にとって初めてのパフォーマンスも音楽デュオThe Bachelors, Evenとしてであった。1970-80年代にニューヨークのアンダーグラウンドシーンで起こったノーウェーブのムーブメントがこれに関係しているのは、展覧会カタログ *3 でのインタビューで彼も述べているとおりである。本展と平行して同美術館の別スペースにて開催されていた小企画展「Who You Staring At」*4では、DNA、The Contortions、MARSなどいったバンドも含めた、このムーブメントの資料やビデオが展示されていた。この展覧会を通して、現在のマークレーの活動が個人名義のものであっても、何かバンドやアンサンブルを思わせる要素が多いことの源流を知ることができた。

The Chair, 2006

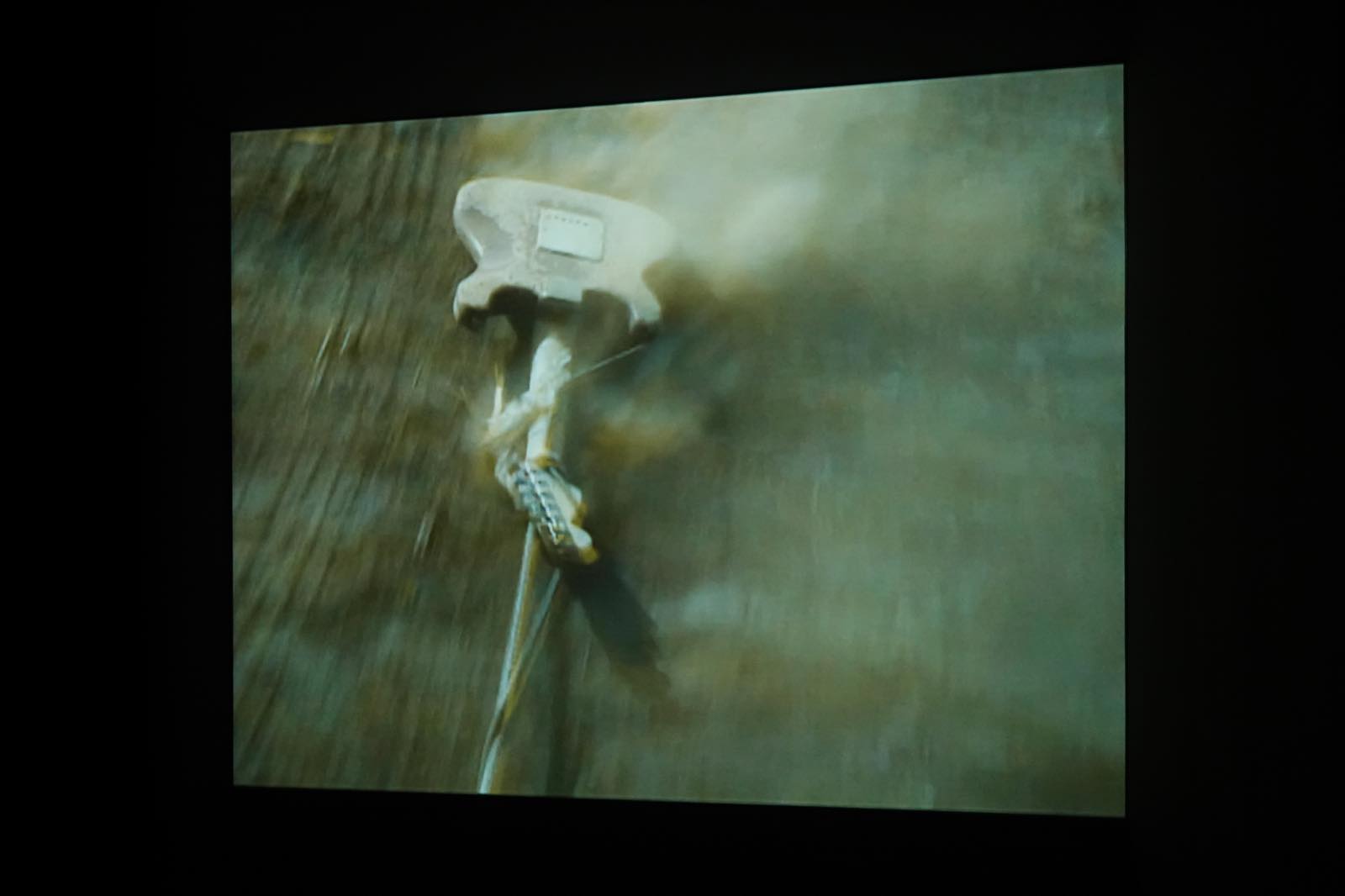

シルクスクリーン作品の『Electric Chair』(2006)も、広い意味でのコラボレーションと言えるかもしれない。この作品はアンディ・ウォーホルの『Death and Disaster』のシリーズから、死刑執行部屋室内のドアと、その上部に設置された「Silence」という看板の部分を抜き出してリプロダクションしたものである。制作過程で同作品のプリンターDonald Sheridanの手を借り、死あるいは処刑とサウンドの関わりを静々とあぶりだしていた。このような観点は『Guitar Drug』(2001)にも通底している。これはテキサスで実際に起こったアフリカ系アメリカ人James Byrdのリンチ事件に対するショックや憤りが反映されたシングルチャンネルのビデオ作品である。映像には、アンプに繋がれたエレクトリックギターがピックアップトラックによって引きずり回されることで、轟音を荒野に響かせながら破壊されていく様子が収められている。両作品には社会的なメッセージが含まれている。しかし、それが作品の前面で主張されているというよりも、長年にわたって探究してきたサウンドがある時、死へと接合され作品として現れた、という印象を持った。

Guitar Drug, 2001

Endless Column, 1988 (手前)

ギターのような楽器のみならず、音響機器に対する偏愛もマークレー作品に見出すことができる。レコードを本人が食べてしまう映像作品『Fast Music』(1982)はその典型かもしれない。また『Record Players』(1982)では、複数人の音楽家がレコードを叩いたり引っ掻いたり割ったりして「演奏」する様子が映像に収められている。他方で、レコードをつなぎ合わせた『Recycled Records』(1979-1986)、3m以上積み上げた『Endless Column』(1988)、そのジャケットを入念にコラージュした『Guitar Neck』(1992)などでは至って構築的なアプローチも見せる。プレイフルアグレッション、とは好意を持つ対象を見ることで引き起こされる皮相的な攻撃行動や衝動を言うが、何かこのようなレコードに対する両義的かつ強烈な思い入れを、活動初期の一連の作品から感じた。

Recycled Records, 1979-1986 (手前)

Record Player, 1982 (右奥)

Guitar Neck, 1992

10代の学校での経験を思い出して、マークレーは前述のカタログ *3 におけるインタビューでこう答えている。

いくつかのピアノ練習用ブースが並んでいて、その閉まったドアの前を歩く時、私の動きにあわせて複数のピアノの音がまぜあわさって聞こえてきたことを憶えている。

日常生活のなかで、身体を使ってピアノの演奏をライブでリミックスしていくさまは、ただちにDJの所作を思い起こさせる。同時に、サウンドを基軸に極めて多岐にわたる領域横断的な活動を展開する現在の彼の姿にも重なるだろう。ここ40年に制作された作品群から、常に耳を欹てたアーティストの振る舞いを陰に陽に感じることができたのが、この展覧会の大きな魅力であった。

なお本稿では紙幅の都合もあり展示された作品の一部にしか言及ができなかったが、一連の図形楽譜に関しては、関連イベントとして行われたコンサート「Partition Graphiques」についての拙稿*5で触れたので、そちらも参照していただければ幸いである。

*1:https://www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/PKjHEfl

*2:https://newsroom.snap.com/en-GB/playing-pompidou

*3:https://boutique.centrepompidou.fr/fr/product/22635-christian-marclay-catalogue-de-exposition.html

*4:https://www.centrepompidou.fr/en/collection/film-and-new-media/who-you-staring-at

*5:https://www.setenv.net/article/christian-marclay-partitions-graphiques/