1

当時、研究と作品制作の両方をやっていこうと思っていたので、それができていない今から振り返ると痛い感じがする。自分の中で終わっていない、閉じられていないプロジェクトを振り返るという感覚だ。

展覧会に参加したきっかけは、友人の井上亮さんと入江拓也さんに声をかけられたことだ。羽田空港の向かいの埋立地に新しく建設されるリサイクル工場で展覧会を企画しているという。作品を出さないかとたずねられた。その頃の私は、ゴダールの映画を研究したり何度かインスタレーションを発表したりしながらぼんやりしていた。その状態を2人が知っていたのだと思う。経験には乏しかったが、とにかく場所が面白そうだとすぐに引き受けた。

2004年2月、見学のためにリーテムの水戸工場を初めて訪れた。工場の敷地に山積みにされた膨大なオフィス機器が、重機によって運ばれ、巨大な金属用シュレッダーで砕かれる。その後、磁力や風によって、鉄や銅、アルミ、ステンレスその他にふるい分けられる。人の手でさらに選別される。マテリアルごとに分類され、資源として再出荷されるのだ。強烈で大量な物質のリアリティに圧倒される。その光景を捉える言葉を私は全く持っていなかった。都市の物質循環の巨大な断面が剥き出しになっていた。ともかく、「これ」を私は作品のテーマにすべきだったが、どうすればよいのか皆目見当がつかなかった。

2

当時の資料をひっくり返し、作品プランを自分で振り返ってみる。

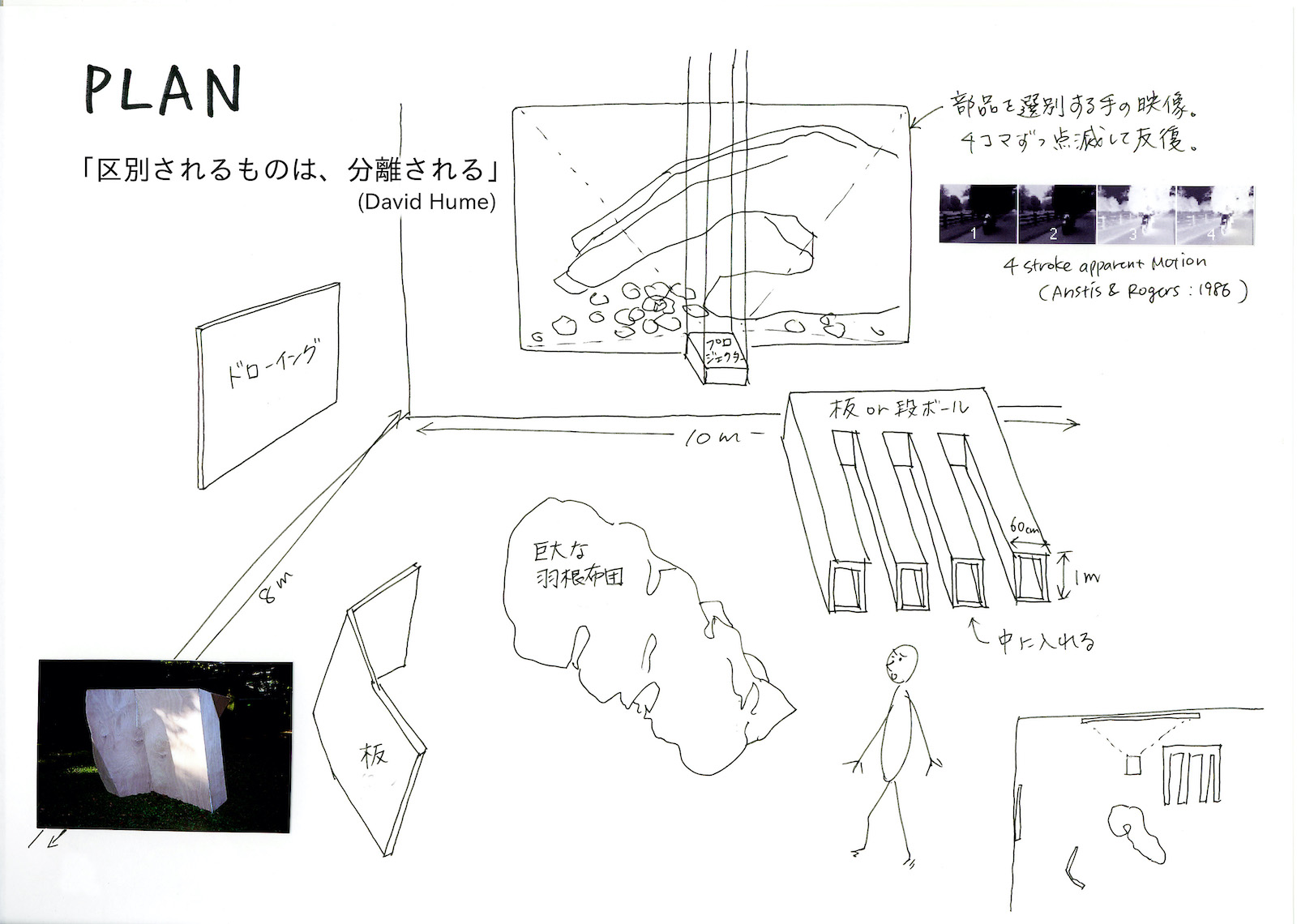

2004年11月、最初のプラン(図1)。壁面にはマテリアルを選別する手が仮現運動で無限に動き続けるように見える映像と、廃棄物の破片をドローイングしたものを配する。床面には折れ曲がった木の板、大きな羽根布団、分岐した開口部を持つ箱状の構造物を布置する。これは

図1 作品プラン1(2004年11月)

2005年2月、再び水戸工場に見学に行く。明らかに私は「模型」ではなく、この工場にある物質そのものを扱うべきだった。しかし現物はあまりにも剥き出しで私の手に負えない。いくつか手頃な物体を選んで彫刻的に展示しても何にもならないだろう。どうすればいいのか? 直感的には、この物質全体を相手にしうる「身体」の身振りがあるべきだった。つまり重機だ。

2005年3月、リーテム水戸工場で重機を操作している方たちにお願いして、2つの映像を撮影した。シュレッダーにかけられるのを待つ金属の山を掘り崩してはまた積み上げるという動きを、2台の重機に行ってもらったものが一つ(図2、撮影風景)。もう一つは「マルチ解体車」という極めて細かい作業ができる重機による、普段の解体作業だ(図3、撮影風景)。これらはともに、重機による一種のダンス映像となるはずだ。

図2 《テキスト、山、準‐部分》撮影風景(2005年3月)

図3 《テキスト、山、準‐部分》撮影風景(2005年3月)

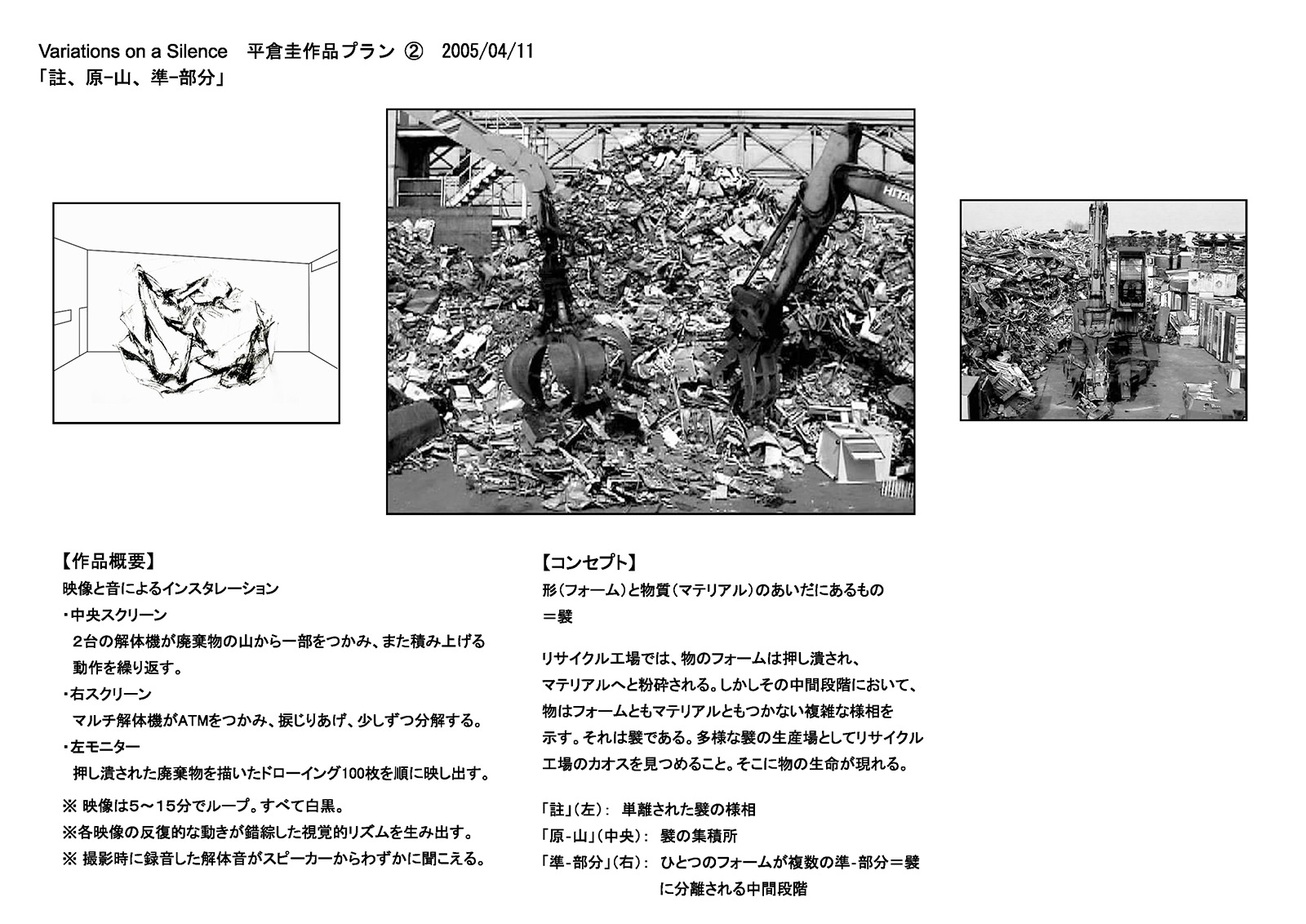

2005年4月上旬の作品プラン(図4)では、これら2つの映像に、廃棄物の襞を描いたドローイング群の映像を合わせ、計3つの映像を壁面に配置することにしていた。この段階では、いまだに理解の模型としてのドローイングに拘っていた。4月下旬、このドローイング映像を、反省的なテキストをタイピングする過程の映像に置き換えることで、ようやく作品の最終形が決まった。

図4 作品プラン2(2005年4月)

3

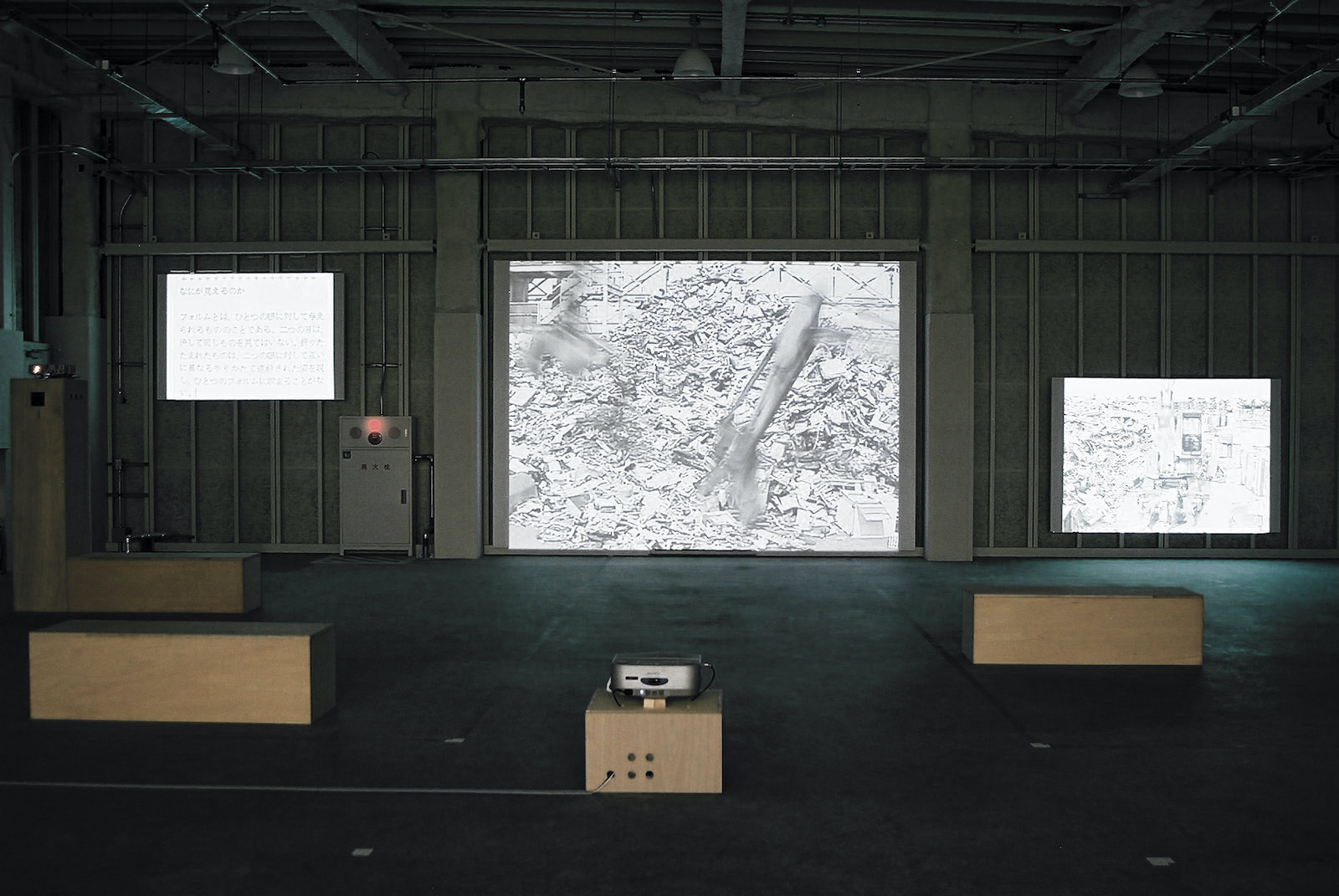

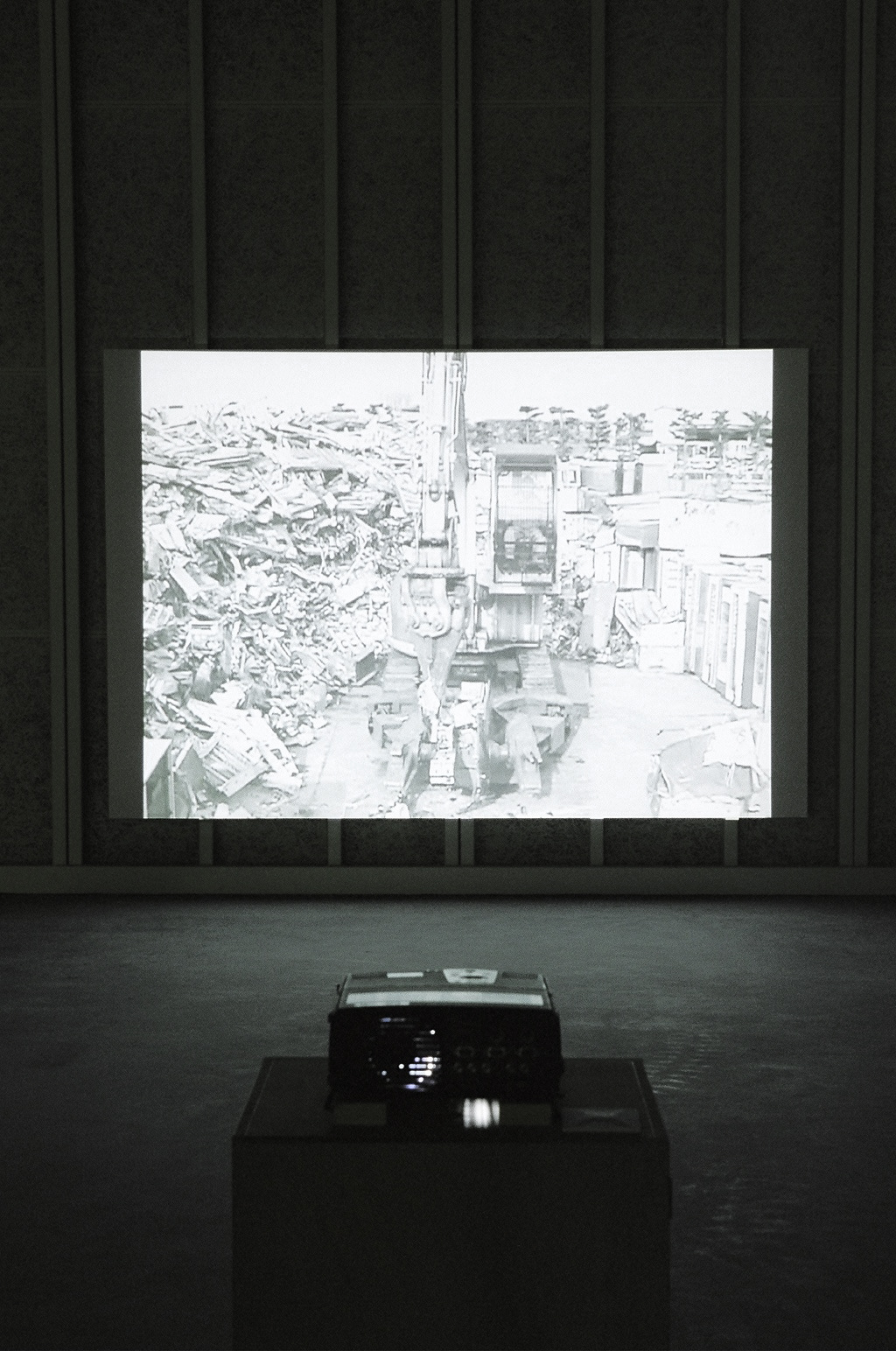

完成作(図5、会場写真)は大きさの異なる3つのスクリーンからなる。

図5 《テキスト、山、準‐部分》会場写真(2005年5月)

中央スクリーン(図6)には、元はオフィス機器であった金属の「山」を2台の重機が「ついばむ」ような身振りが映し出される。動きは私が振り付けたものだ。開閉するカボチャ型の先端を持つ左の重機が山の一部をつかんで手前の地面に降ろし、ハサミ型の先端を持つ右の重機がそれをつかんで再び山に載せる。次第に手前の地面は崩れた物体で溢れてくる。約18分でループ。映像は白黒、音はわずかに聞こえる。念頭にあったのはいくつかのベケットの作品における反復の身振りと、物や言葉を堆積させるロバート・スミッソンの作品だ(例えば、《言語の山》A Heap of Language(1966)。作品タイトル《テキスト、山、準-部分》Text, Heap, Quasi-parts の「山」はそこから取っている)。

図6 《テキスト、山、準‐部分》中央スクリーン「山」

右下スクリーン(図7)には、マルチ解体車が銀行のATMを分解していく様子が映る。金属の塊から諸部分を器用につかんでひねり、取り外し、引き剥がしていくその行為そのものがとても美しいので、それを約15分間の無音ループで眺めている。

図7 《テキスト、山、準‐部分》右下スクリーン「準‐部分」

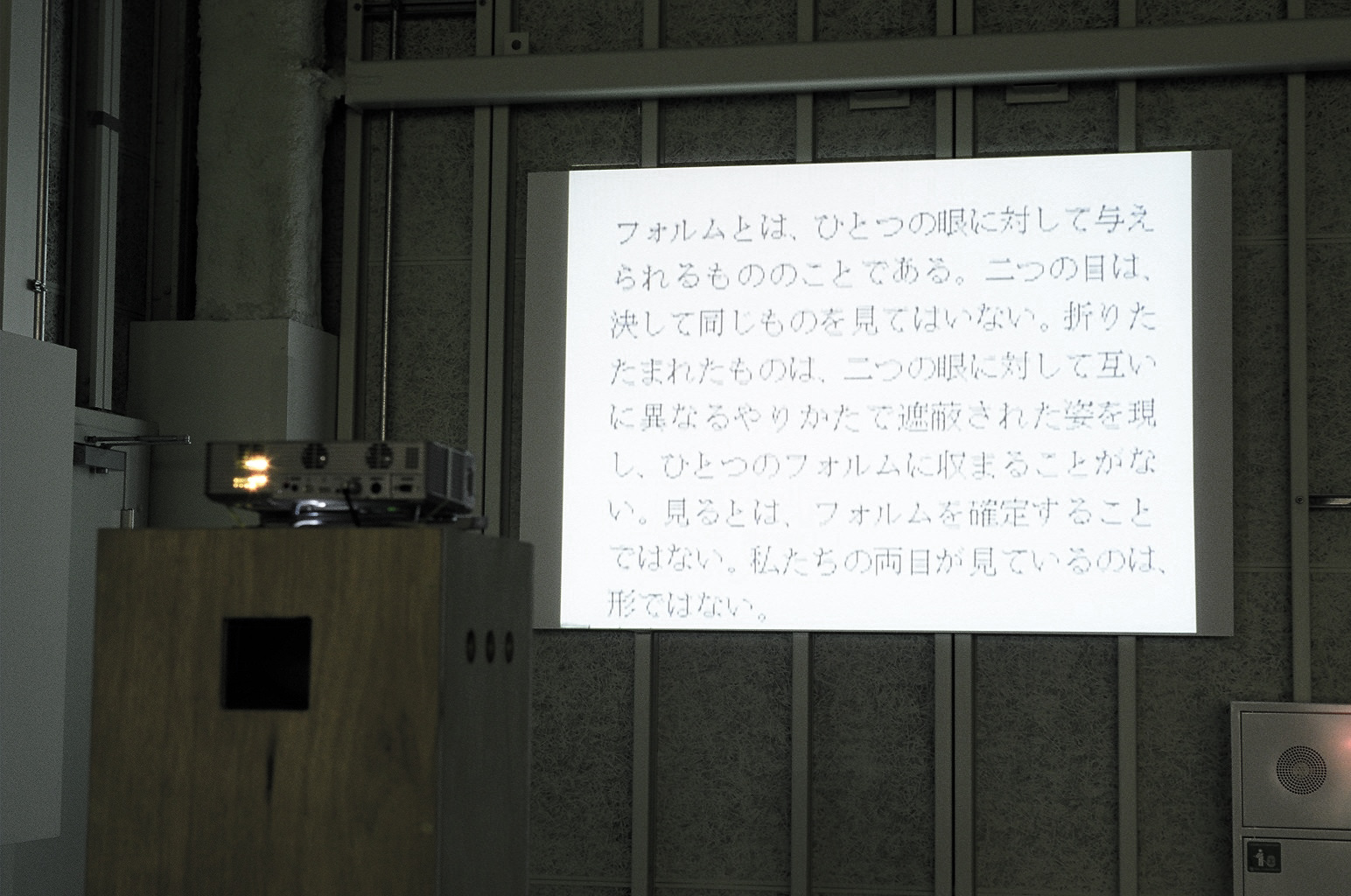

左上スクリーン(図8)に流れるのは、私が上記2つの映像を見つつ、いったいこの場で何が起きているのか、それを「見る」ことは何故困難なのかを思考しながらテキストを打っていく過程の画面だ。

図8 《テキスト、山、準‐部分》左上スクリーン「テキスト」

以下に引用するのはその全文。表記はそのままにしてある。

+++++++++++++++++

なにが見えるのか

フォルムとは、ひとつの眼に対して与えられるもののことである。二つの目は、決して同じものを見てはいない。折りたたまれたものは、二つの眼に対して互いに異なるやりかたで遮蔽された姿を現し、ひとつのフォルムに収まることがない。見るとは、フォルムを確定することではない。私たちの両目が見ているのは、形ではない。

リサイクル工場で、折りたたまれ、破壊され、シュレッダーにかけられる金属の山を撮影しながら、私の中にあったのは馴染みがたい困惑だった。見ているものに馴染めないということ。対象に沈んでいくことができないということ。

山を取り分けて地面に置く。地面に置くということは本質的なことである。そのようにして、山から、いくつかの部分が分かれてくるのを見ようとする。

困惑は、そこにある数多のものを、決して数多性の相においてではなく、ひとつの漠然とした塊として、山として──決してその内実は同じものにとどまるものではないにもかかわらず──しか経験することができないことに由来するように思われた。正確には、そこには経験と呼べるような確かさがなかった。

曖昧な物にはそれ自身の必然的なシステムがある。私はそれを見ようとし、そこになんらかの問いを発しようとする。

問いなど生まれない。私の前には、画面を通して与えられるミニチュア化された風景があり──山とはひとつの風景だ──

機械は諸部分からなる。商品は諸部分からなる。リサイクル工場において、商品は、商品のフォルムは、粉砕され、磁力と風力によって選別され、マテリアルとして種別化される。私が見ているのは、フォルムがマテリアルへと変わる直前の段階である。

解体車は機械のねじをはずしたりはしない。引き剥がし、砕き、大雑把に分別する。ひとつの機械のフォルムから、部分が分かれてくる。部分になりかけているものが見える。後を引きながら、フォルムが複数に分裂していく。その分裂の途中を見ている。私はそれを準‐部分と呼ぶことにした。準‐部分とは、フォルムとマテリアルのあいだにあるもののことである。そう呼ぶことによって、見ることに足がかりを作ること。

しかしそう呼ぶことによって、それはひとつの予定調和である。

物が壊れていくとき、私たちは、それを呼ぶ名前を持たない。準‐部分とは、出来事の異名である。

タイピングは12分46秒で終わり、始まりにループする。テキストは下書きなしに、時々止まり、行きつ戻りつしながら即興的に書かれた。映像には、物質的で身体的な思考のリズムが残っている。

4

展覧会のときはとにかく必死で、何が起きているのか俯瞰する余裕がなかった。変化を潜り抜ける──自分にとって未知の問題群の只中に投げ込まれるということ。エントロピー、人間的知覚を超える膨大な物質の堆積、物質自体の作用力。物質の山に言葉が吸収され、山の中で私が崩れ、崩れの中で思考が生まれる。

振り返ると、当時の私の仕事には未熟な部分が多い。しかしあの場で得られた思考の核は、今も私の中で確かに生長し続けている。制作と展示を支えてくれた入江さん、井上さん始め企画チームの皆さんと、展示スタッフの皆さん、作品に協力してくださったリーテムの皆さん、坂牛卓さんとO.F.D.A.の皆さんにあらためて心から感謝したい。